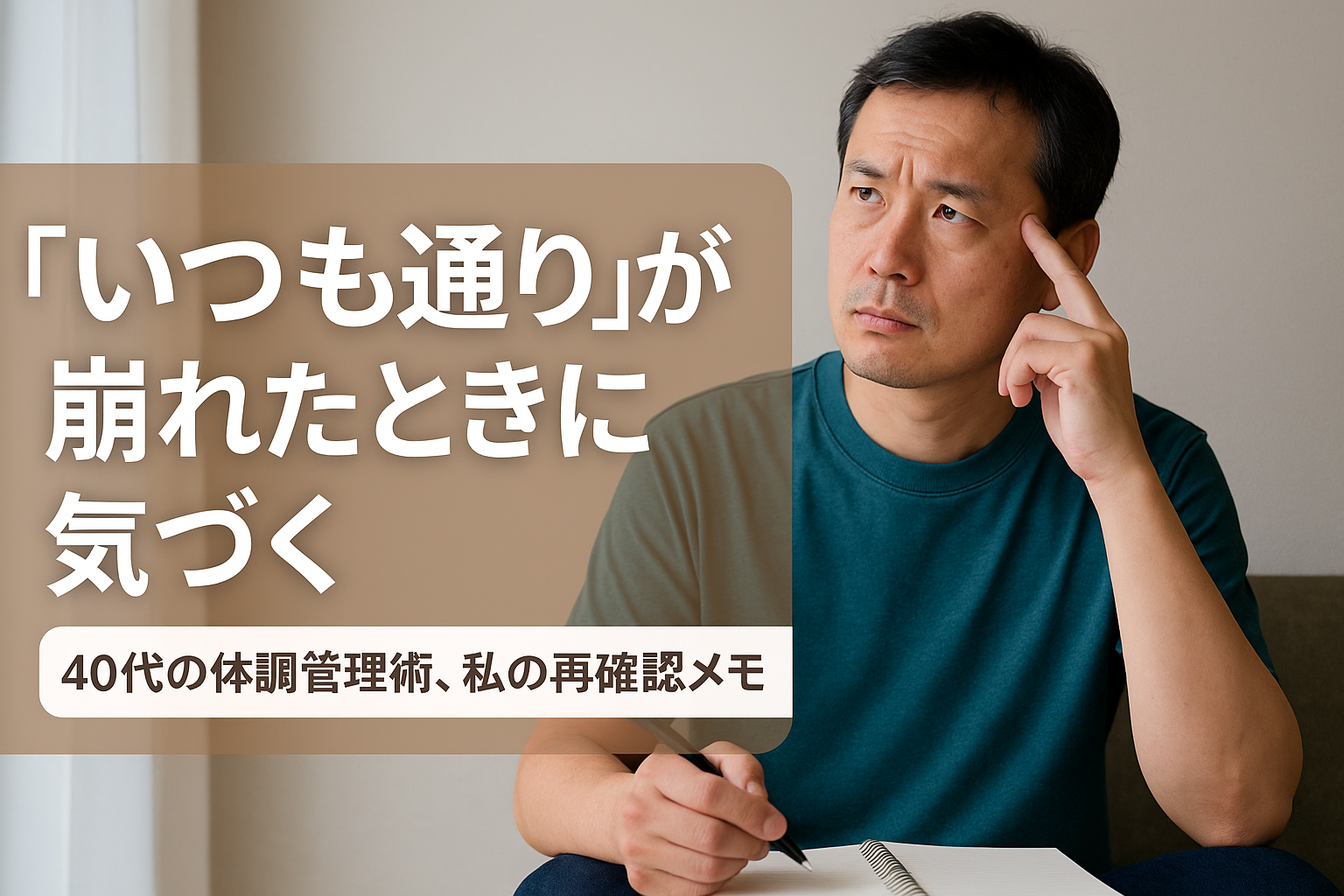

はじめに|体調って、“あたりまえ”の中にあるもの

こんにちは、ゆるメニです。

40代サラリーマン、メニエール病歴14年。両耳に補聴器をつけて仕事をしています。

体調管理と聞くと、栄養バランスの取れた食事とか、運動とか、そういう「良いことをやる」というイメージが強いかもしれません。でも、私が思う体調管理の本質って、もう少しシンプルです。

「“いつも通り”が保てているかどうかに、ちゃんと気づけるか?」

これに尽きると思うのです。

耳鳴りが急に大きくなった。体が妙に重い。

いつもと同じことをしているのに、うまくいかない。

そんな“あたりまえ”が崩れたとき、やっと自分の体調が崩れていることに気づく。

この記事では、自分のための再確認も込めて、体調管理について深掘りしていきます。

「体調がいい」って、どういう状態?

健康診断では測れない“体調”の正体

体調がいい、という感覚。これは意外とあいまいです。

健康診断で「異常なし」と言われても、毎日だるかったり、頭が重かったりすることってありますよね。

そう。体調って「数値」だけではわからないんです。

じゃあ何で決まるかというと、たぶんこういう感覚の積み重ねです:

- 朝起きたとき、すっと体が起き上がる

- 食欲が自然に湧く

- 集中力がある

- めまいも耳鳴りも「気にならない程度」

- 夜、自然に眠くなる

これらはどれも“いつも通り”を支えている小さな感覚たち。

そして、その微細な「揺らぎ」に気づくことこそが、本当の体調管理だと思うようになりました。

“いつもの自分”と違う感覚を見逃さない

私は、体調が崩れるとき、まず耳にきます。

具体的には——

- 耳鳴りの音がいつもより「大きく感じる」

- 音の聞こえ方が「妙に反響している」

- 体が全体的に「だるい」「重い」

こういうときに「寝不足だったかな?」「昨日の水分、足りなかったかも」と振り返る。

これが、自分にとっての“体調レーダー”です。

数値では測れないけれど、感覚は嘘をつきません。

だからこそ、こうした微細な変化に目を向けることを、私は体調管理の第一歩にしています。

体調が崩れるサインと予兆をつかむ

こんなときは要注意!体の声を拾う

体調が崩れる前には、必ずと言っていいほど「予兆」があります。

メニエール病の場合、それが「ふらつき」や「耳のつまり感」として出ることも多いですが、それ以前に体はSOSを出していることが多いです。

私の場合、以下のような「ちょっとした変化」がサインになります:

- なぜか集中力が続かない

- 水を飲むのが面倒に感じる(=内側が乾いている)

- 睡眠時間は同じなのに、朝がつらい

- 音に敏感になる

- 机に座る姿勢が崩れている

これらは「不調」とまではいかなくても、「体がバランスを崩しかけている合図」です。

私が気づいた「不調前のクセ」

もう一つ、自分自身のクセに気づいたことがあります。

それは、「忙しいときほど、体調管理をサボる」ということです。

たとえば:

- 忙しいから→水を飲む時間がない

- 疲れているから→運動を休む

- 余裕がないから→睡眠時間がズレる

結果的に、「不調のきっかけ」を自分でつくっていたんですよね。

そして発作が起きて、「やっぱり…」と後悔する。

これを何度か繰り返して、ようやく“先回りする意識”が育ってきた気がします。

今では「調子がいい日」こそ、体調管理のチャンスだと思うようにしています。

40代からの体調管理、3つの柱

① 睡眠を「質」で整える

40代になると、「とりあえず寝た」は通用しなくなってきます。

私自身も以前は「6時間寝れば大丈夫」と思っていたのですが、ある時から「同じ時間寝ても、朝がつらい」という感覚が出てきました。

気づいたのは、「時間」より「質」の問題だということ。

私が意識しているポイント:

- 就寝時間を一定にする(なるべく24時前には寝る)

- 寝る前のスマホをやめる(ブルーライト×、SNS×)

- 炭酸水や白湯を飲んで“心を落ち着ける”

そして何より、「明日元気に動きたいから寝る」という意識が、眠りの質を左右していると感じます。

② 水分と食事で“内側から調整”

メニエール病の対策としても、水分は非常に重要です。

私自身、1日2.5Lを目標に、水分を時間ごとに分けて飲んでいます。

私の水分ルール:

| 時間帯 | 内容 |

|---|---|

| 起床後 | 常温の水200ml |

| 午前 | 100ml × 3回(アプリで通知) |

| 昼食後 | 300ml |

| 午後 | ミネラルウォーター or 炭酸水 |

| 夜 | 入浴後に400ml+就寝前100ml |

さらに、食事では「塩分控えめ」「カフェインは昼まで」を意識。

内耳のむくみ=内リンパ水腫対策のつもりで、体の“水の流れ”を意識しています。

③ 運動と呼吸で“巡り”を取り戻す

40代になると、動かなければどんどん「滞る」のが体感としてわかってきます。

でも、激しい運動は逆に疲れて不調を招くことも。

私が実践しているのは、週3回のウォーキング。夜、夕食から少し時間をあけて45分ほど歩いています。

ポイントは“ながら”+“バランス”:

- 音楽やポッドキャストで気分転換

- ウォーキング中もこまめに水を飲む

- 歩いたあとはストレッチや深呼吸をセットに

運動は「がんばるもの」ではなく、「整えるための動作」だと捉えるようになりました。

メニエール病と付き合いながら気づいたこと

発作を減らす生活習慣のポイント

体調管理の精度が上がるほど、メニエールの発作頻度は確実に減りました。

たとえば:

- 低気圧の日は早めに寝る

- 水分をこまめに摂ることでふらつきを減らす

- 気圧アプリを使って対策を“前倒し”

加えて、「無理をしない」「周囲に伝える」ことで、自分のペースを守れるように。

“自律神経”を乱さないためにしていること

メニエール病と自律神経は切っても切れない関係にあります。

発作が起きた日、よくよく思い出すと——

- 睡眠が乱れていた

- 緊張状態が続いていた

- 自分のペースを崩されていた

つまり、「体」だけじゃなく「心」も整えることが、体調管理に直結しているのです。

だから私は最近、「何もしない時間」を意識的にとっています。

ぼーっとする時間、湯船につかる時間、何も考えない時間。

それが「体調回復の空白」になってくれる気がします。

「完璧じゃなくていい」ゆるく整える体調管理

無理しない、でも放置しない

体調管理は「100点を取ること」じゃない。

だからこそ、自分の体と“会話する”ように、少しずつ気を配る。

- 今日は飲めなかった → 明日は多めに

- 歩けなかった日 → ストレッチだけでもOK

- 寝つきが悪かった → 翌日早めに横になる

こうやって、毎日“微調整”する感覚で付き合うのが私に合っています。

ルーティンが“体の味方”になる

ルーティンというと「縛られるもの」のように聞こえるかもしれませんが、実は逆。

私にとっては、「決まった時間に水を飲む」「夜に歩く」ことは、“心と体を整えるスイッチ”です。

「何も考えず、習慣に任せる」

これが結果的に、体調を守ってくれる。

ルーティンは、がんばりすぎない人ほど、効果を発揮してくれます。

最後に:「体調は、“気にしすぎず、忘れすぎず”がちょうどいい」

体調管理って、真面目にやろうとすればするほど、息が詰まることもあります。

でも、放っておけば不調がやってくる。

「ちょっと気にする」

「ちょっと整える」

「ちょっと振り返る」

この“ちょっと”の積み重ねが、40代の私にはちょうどいい。

読んでくださったあなたにも、何かひとつでもヒントになれば嬉しいです。

よければ、あなたの「体調管理のコツ」も教えてくださいね。

#体調管理 #耳鳴り対策 #ウォーキング習慣 #水分補給 #睡眠の質

れらをご希望であればすぐにご用意します。どう進めましょうか?

コメント