はじめに:メニエール病歴14年の私が、いま思うこと

こんにちは、ゆるメニです。

40代、サラリーマン。両耳に補聴器をつけて暮らしています。

私は、20代後半で「耳鳴り」を感じはじめ、そこから約14年。

“めまい”や“難聴”と付き合いながら、いまも社会人として働いています。

この記事は「メニエール病ってどんな病気なのか?」を、自分の視点と、これまでに集めた知識や経験を整理しながら、かなり詳しく掘り下げてみる内容です。

ネットで調べても、断片的な説明ばかりで「結局、どういう病気?」という疑問を持った経験がある方へ。

そして、自分のための再整理としても——。

ゆるく、でも深く。

そんな気持ちで書き進めていきます。

メニエール病とは何か?

定義と診断基準を、自分の言葉で解釈する

まず、一般的な定義を確認すると——

「内リンパ水腫が原因とされ、回転性めまい、耳鳴り、難聴、耳閉感などを主症状とする慢性疾患」

これが医学的な説明。でも、これだけじゃ分かりにくい。

「内リンパ水腫って?」「水が溜まる?耳に?」と、多くの疑問が湧きます。

そこで、以下のように自分なりに言い換えてみます。

📌 ゆるメニ的定義:

「耳の奥にある“平衡感覚”や“音”を感じる部分に、謎の水ぶくれ(=内リンパ水腫)ができて、その影響で“グラグラする・聞こえづらい・耳がつまる”が不定期に起こる病気」

✔️ めまいが主症状ですが、「耳鳴り・音の聞こえ方の異常・耳がふさがった感じ(耳閉感)」もセットで出るのが特徴。

✔️ 発作の間隔が不定期なのが困りもの。急に来て、またしばらく何もない。予測できない。

✔️ 最終的に聴力が落ちる人もいる(私もその1人)

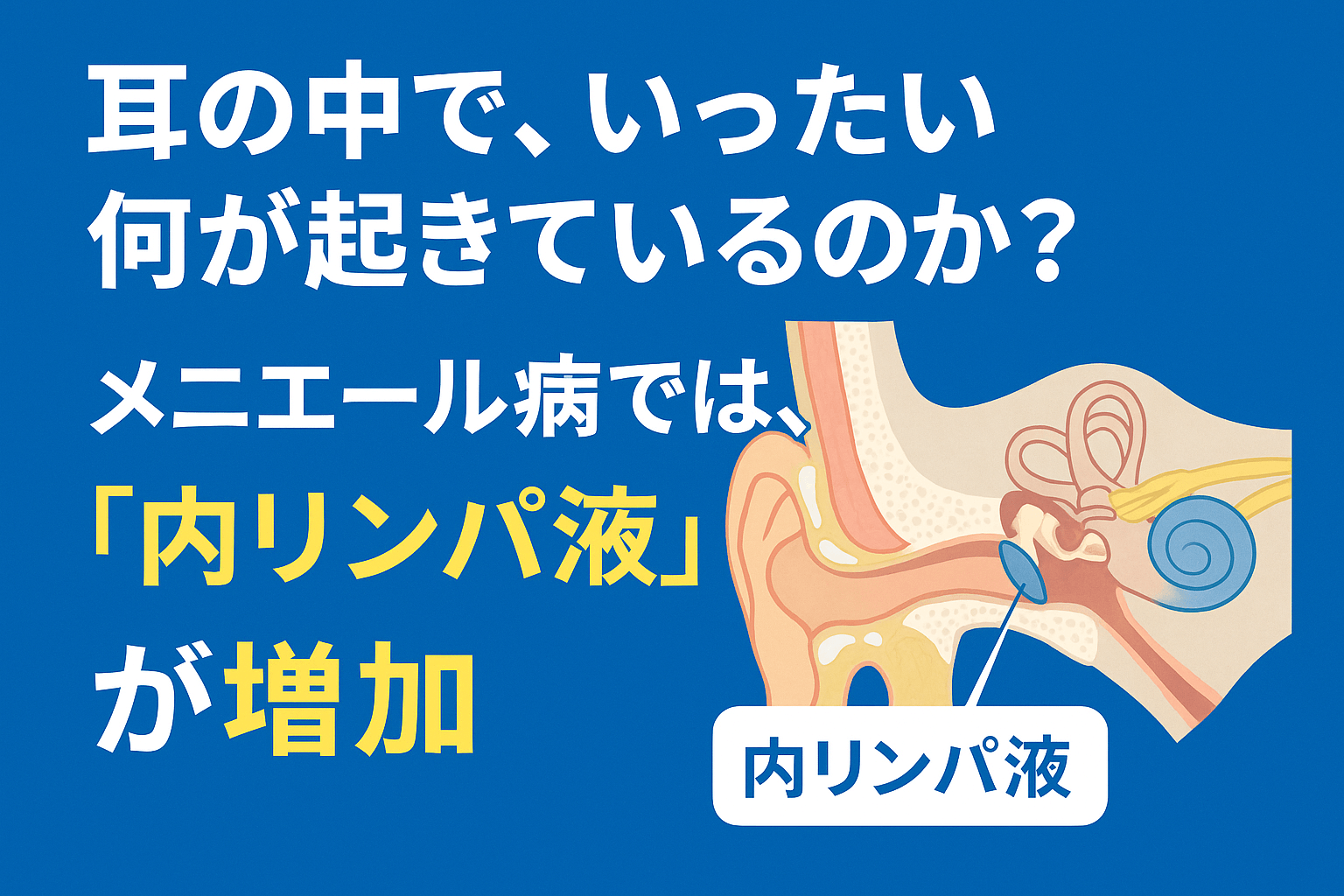

耳の中で、いったい何が起きているのか?

ここがとても重要なので、ややマニアックに整理します。

🔍「内リンパ水腫」=耳の中に“水たまり”?

人間の耳の奥には「内耳」と呼ばれる場所があり、そこには「蝸牛(かぎゅう)」「前庭」「三半規管」という3つの器官があります。

それぞれに役割があります:

| 器官 | 働き |

|---|---|

| 蝸牛 | 音を感じる |

| 三半規管 | 回転運動を感知(くるくる回る) |

| 前庭 | 重力や直線的な動き(ふら〜っと)を感じる |

この「内耳」の中には、「リンパ液」と呼ばれる体液が流れていて、まるで半透明のジェルのように包まれています。

そのリンパ液が何らかの理由で過剰に溜まってしまい、“水ぶくれ”のようになってしまう状態。

これが「内リンパ水腫」です。

💡なぜ水が溜まるのか?

医学的には未だに「はっきりした原因」はわかっていませんが、以下の説があります:

- 自律神経の乱れで排出が滞る

- ホルモンバランスの変化(女性に多い理由)

- 塩分や水分バランスの乱れ

- ウイルス・炎症による後遺症

つまり、「一言では片付けられない、多要因の病気」なのです。

症状はこうして出る:めまい、耳鳴り、難聴のメカニズム

めまい発作の怖さは、経験しないと伝わらない

最も有名な症状、それが回転性めまい。

頭がグルグル回る感覚に襲われるものですが、「ただ目が回る」という軽いものではありません。

- 目を開けても、閉じても、天井がぐるんぐるん回る

- 嘔吐や冷や汗、立っていられないほどのバランス感覚の喪失

- 数分~数時間で落ち着くが、その後は船酔いのようなふらつきが数日続く

私は最初の発作のとき、脳の病気だと思って救急に駆け込みました。

耳鳴り・耳閉感・音のゆがみの“重なり”

めまいと同じくらい困るのが、聴覚の不調です。

- 「キーン」「ジーー」といった高音の耳鳴り

- 耳に栓をしたような耳閉感

- 人の声が「くぐもって」聞こえ、音が反響する感じ(エコーがかかる)

これらが同時に出ることもあるし、別々に出る日もある。

「今日は音だけ変、明日はふらつきが出た」など、不定型な症状が続きます。

難聴は“ゆっくり”と進行することが多い

一度の発作で急激に聞こえなくなる人もいれば、私のように「だんだんと音が濁ってきた」「いつの間にか聞き返しが増えた」という人も。

私の聴力変化(14年間の体感):

- 2010年:高音がキーンと響く日がたまに

- 2013年:人の声がこもるように感じる

- 2016年:電話の音声が聞き取りづらくなる

- 2019年:職場で聞き返しが増える

- 2022年:補聴器を両耳に装着

補聴器は「聞こえる」けれど、疲れる。

周囲の雑音も拾うため、聞こえても内容が頭に入ってこない日もある。

「どっちの耳?」は人によって違う(私の場合は両耳)

多くの人は、最初は片耳に症状が出ます(片側発症型)。

しかし、進行すると両耳になるケースもあります(両側性メニエール病)。

私も、最初は左耳だけだったものの、数年後に右耳にも違和感が出はじめ、

いまでは「両耳とも補聴器」がないと仕事になりません。

医学と生活のズレ:治療の“現実”

万能薬は、存在しない

耳鼻科で最初に出されることが多い薬といえば、以下のようなものです:

- イソバイド(内リンパ水腫を抑える)

- 利尿剤(余分な水分を体外へ)

- メチコバール(ビタミンB12、神経の修復)

- メリスロン(内耳の血流改善)

- 漢方薬(苓桂朮甘湯、半夏白朮天麻湯など)

それぞれに理屈はあるのですが、効き目は人による、というのが現実。

私もイソバイドは最初効果を感じましたが、途中から“効果が感じられなく”なり、

利尿剤はトイレが近くなりすぎて断念。

“効かない不安”との付き合い

メニエール病で最も辛いのは、「いつ発作が来るかわからない不安」と「この薬でいいのか?という迷い」ではないでしょうか。

- 発作後に「薬が効かなかったのか?」と落ち込む

- 新しい薬を試すたびに「副作用が怖い」

- 効果が実感できないと「意味があるのか?」と感じる

この“治療不信”に陥る感覚は、私自身も何度も経験しています。

「生活改善」こそ最大の治療

最終的に、**私が一番効果を感じたのは“生活習慣の見直し”**でした。

実際に行っていること:

- 水分を1日2.5L摂取(常温のミネラルウォーター中心)

- 夜は炭酸水でリラックス、アルコールは控えめに

- ウォーキングを週3回以上

- 22時以降のスマホをやめて快眠重視

- ストレスを“溜めない”より“抜け道を作る”意識

これらを完全に守るのは難しいですが、「続けた月は調子がいい」が続くと、体も心も少しずつ変わってきました。

メニエール病をどう捉えるか?私の仮説

「自律神経説」に納得感

ストレスで発作が起きやすい。

睡眠不足の翌日はふらつきやすい。

これらの傾向から考えても、自律神経(交感神経と副交感神経)の乱れが関係している可能性は高いと感じています。

・興奮状態=リンパ液の代謝悪化

・リラックス=内耳の血流が安定

…と考えると、「がんばりすぎず、力を抜く」ことが、いちばんの予防法なのかもしれません。

「気象病」の一種という可能性

- 雨の前日

- 台風の前後

- 気圧が急激に下がる日

…に体調が悪くなるという声、ありますよね。

私も明らかに低気圧に弱いタイプです。

最近は「気象病(天気による体調不良)」として広く知られてきましたが、メニエール病はまさにその代表格ではないでしょうか。

ホルモンや血流の影響も無視できない

女性の方にメニエール病が多いのも、ホルモンバランスが影響している説を支持する声があります。

また、冷え性・低血圧体質の方にも多い印象。

つまり、単なる“耳の病気”ではなく、

耳を通じて現れる、体全体のアンバランス

と捉える方がしっくり来るかもしれません。

メニエール病とどう付き合っていくか

水分補給を“ルーティン化”する

私が心がけているのは、「水分は“足す”ものではなく“管理する”もの」という感覚。

1日の摂取ルール:

| 時間帯 | 内容 |

|---|---|

| 朝起きてすぐ | 常温水200ml |

| 午前 | こまめに100ml×3回 |

| 昼食前後 | 300ml |

| 午後 | 炭酸水または麦茶などで300ml |

| 夜 | お風呂後に400ml、就寝前に100ml |

合計:約2.5リットル

スマホアプリで管理することで、「水を飲むタイミング=自分を整えるタイミング」にもなっています。

ウォーキングでバランス感覚を鍛える

ふらつきやめまいが怖くて、動くのを避けたくなりますが、“少しの運動”がバランス感覚を保つ訓練になると実感しています。

- 夜に45分、音楽やPodcastを聴きながら

- スマホの歩数計やドラクエウォークでゲーム感覚に

- 「今日は無理しない」も立派な運動ルール

補聴器との付き合い方

補聴器は便利ですが、“完璧な聞こえ”は期待できません。

- 雑音も拾うので、静かな場所でないと疲れる

- 会議では相手の表情を見て内容を補完

- スマホと連携して、音量やバランスを微調整

- 「聞こえない」ではなく「聞き返してもいい」環境づくり

また、疲れた日は外すという選択も、大切な自己防衛だと思っています。

“付き合う”という感覚に落とし込む

完治しない。再発する。原因もはっきりしない。

それでも、14年付き合ってきたからこそ思うのは、

「メニエール病は、“治す”より、“共に暮らす”対象」

だということ。

症状が出ない日は、「ありがたい」と思えるようになった。

発作が来ても、「休もう」と思えるようになった。

病気に支配されるのではなく、「自分の生活の一部」として受け入れた瞬間、少しラクになりました。

今日のひとこと:「“わかってくれる人”がいるだけで、ラクになる」

メニエール病は、見た目ではわからない病気です。

周囲に伝わりにくく、孤独を感じることもあります。

でも、同じ経験をしている人が、確かにいる。

この記事を読んでくれたあなたにも、「ああ、自分だけじゃなかった」と思ってもらえたら、それだけで私は救われます。

どうか、ご自分の体を大切に。

コメント欄やSNSなどで、あなたの「工夫」「悩み」「聞いてほしいこと」があれば、ぜひ教えてくださいね。

コメント