はじめに|薬と付き合うとは、“知って選ぶこと”

こんにちは、ゆるメニです。

私はメニエール病と付き合って14年、現在は補聴器を両耳に装着して生活しています。

「薬、どうしますか?」

初めて医師にそう聞かれたとき、私は正直、**“よくわからないけど飲むしかないのかな”**という気持ちでした。

それから何種類もの薬を試し、副作用で悩んだこともあれば、「これで楽になった」と感じたこともあります。

この記事では、そんな自分の体験と調べた知識を元に、患者目線で薬の種類・特徴・選び方のヒントをまとめました。

メニエール病の薬、“そもそも何を目的に飲むのか?”

メニエール病に使われる薬は、ひとことで言うと「対症療法」です。

つまり、病気の根本原因を治すものではなく、症状を抑えたり、再発を防いだりするためのサポート。

✅ 薬で目指すのは、主にこの3つ:

- 発作(めまい・吐き気・耳の閉塞感など)を“今すぐ落ち着かせる”こと

- 耳の中のむくみ(内リンパ水腫)を減らし、“再発を防ぐ”こと

- 自律神経や血流の乱れを整え、“発作の起きにくい体に近づける”こと

そのため、処方される薬は**「症状の強さ」「体質」「持病の有無」**によって変わります。

では、具体的にどんな薬があるのかを順に見ていきましょう。

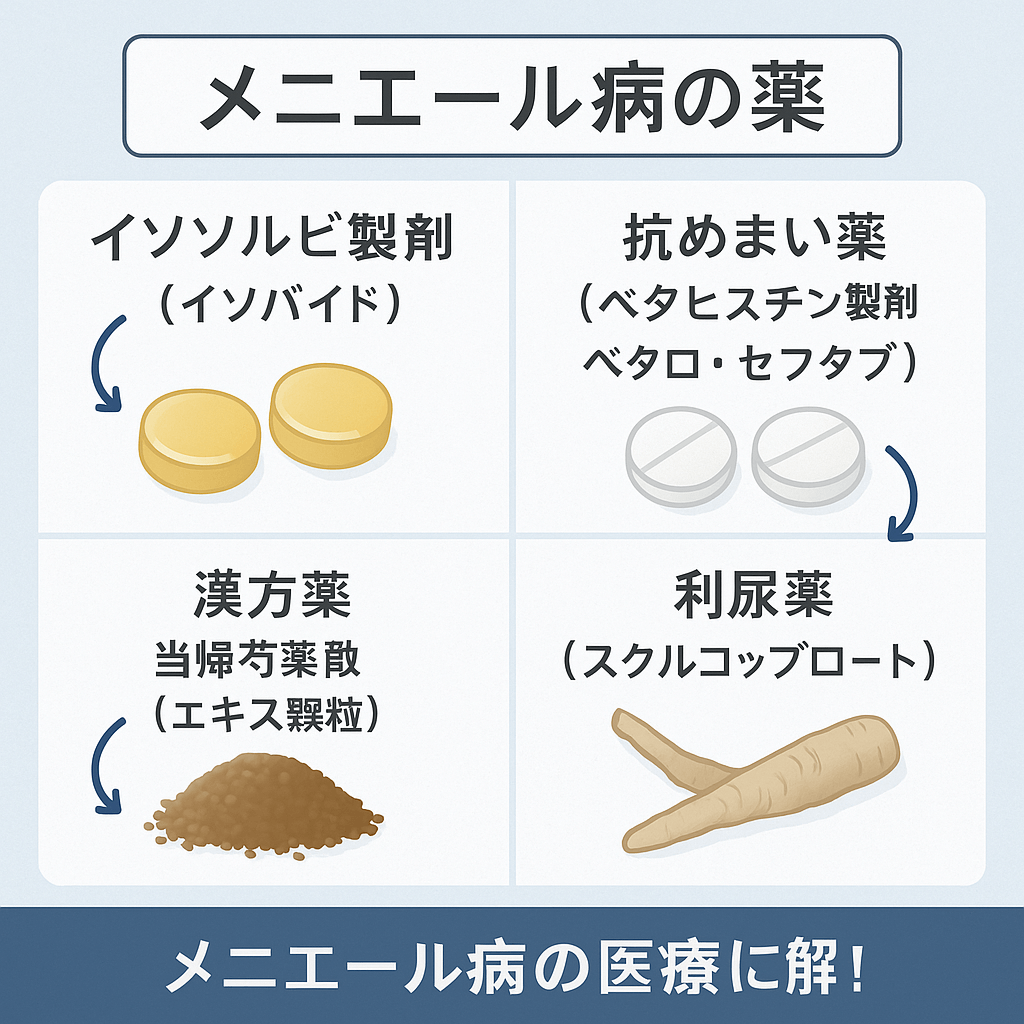

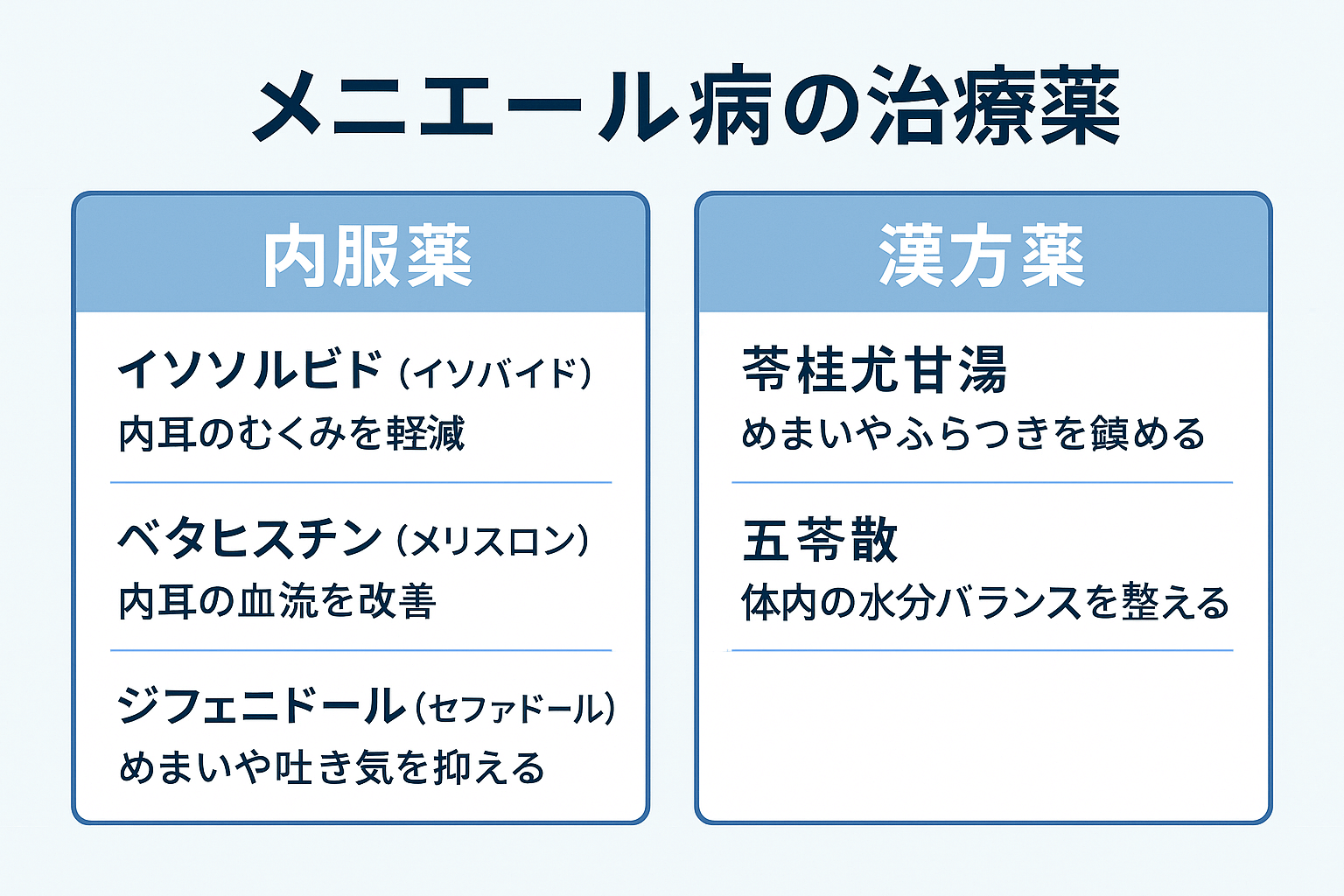

よく処方される薬の種類と特徴

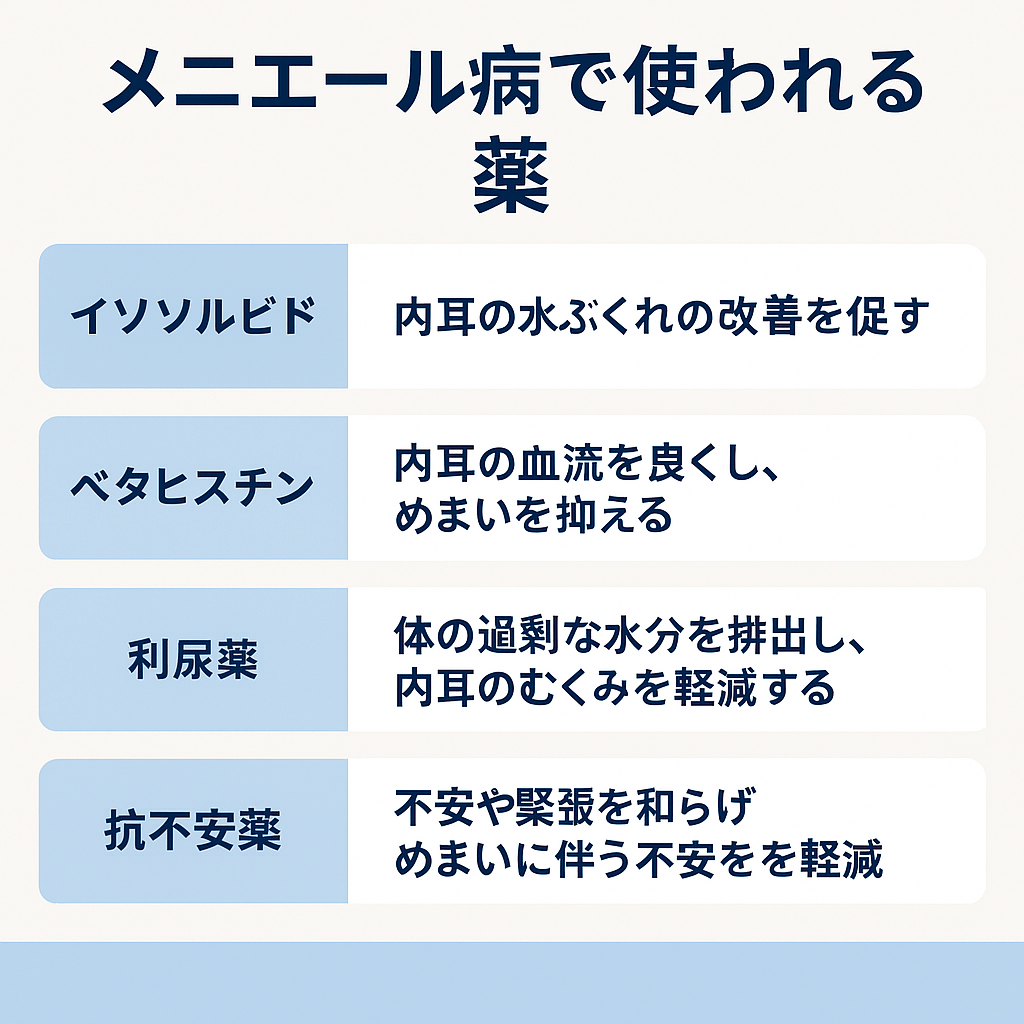

① めまいを抑える薬(抗めまい薬)

🧪 代表的な薬名(成分名と商品名):

- トラベルミン®(成分:ジフェニドール塩酸塩)

- セファドール®(成分:ベタヒスチンメシル酸塩)

- メリスロン®(成分:ベタヒスチンメシル酸塩)※同成分の別名商品

💡 どんな薬?

これらは、内耳の血流改善・平衡機能の調整に働く薬です。

めまいの原因となる「三半規管の異常な刺激」や「内耳のむくみ」に対して作用すると言われています。

📍 こんなときに処方されやすい:

- 回転性めまいが強いとき

- めまいの頻度が多く、再発を防ぎたいとき

- 慢性的なふらつきが続く場合(平衡機能の補助)

⚠️ 注意点(副作用):

- 眠気、軽い頭痛、消化不良

- 人によっては「効いてる感じがしない」ことも

➡️ 効果の実感には数週間かかることもあるため、“続けて判断”が必要とされます。

② 吐き気止め・胃薬(制吐剤・抗ヒスタミン薬)

🧪 代表的な薬名:

- プリンペラン®(成分:メトクロプラミド)

- ナウゼリン®(成分:ドンペリドン)

- トラベルミン®(上記と同じく吐き気止め作用もあり)

💡 どんな薬?

これらは胃の動きを整え、吐き気を抑える作用を持っています。

メニエールの発作中、「気持ち悪さがつらい」「食べられない」時に効果を発揮します。

📍 こんなときに処方されやすい:

- 回転性めまいによる強い吐き気

- 発作中の“応急的な対処”として

- 内服薬が飲めず点滴で処方される場合もある

⚠️ 注意点(副作用):

- 眠気、便秘、軽い動悸

- 長期服用は避けるべき薬が多い(基本は短期)

➡️ 「いざという時」のために頓服として処方されるケースが多いです。

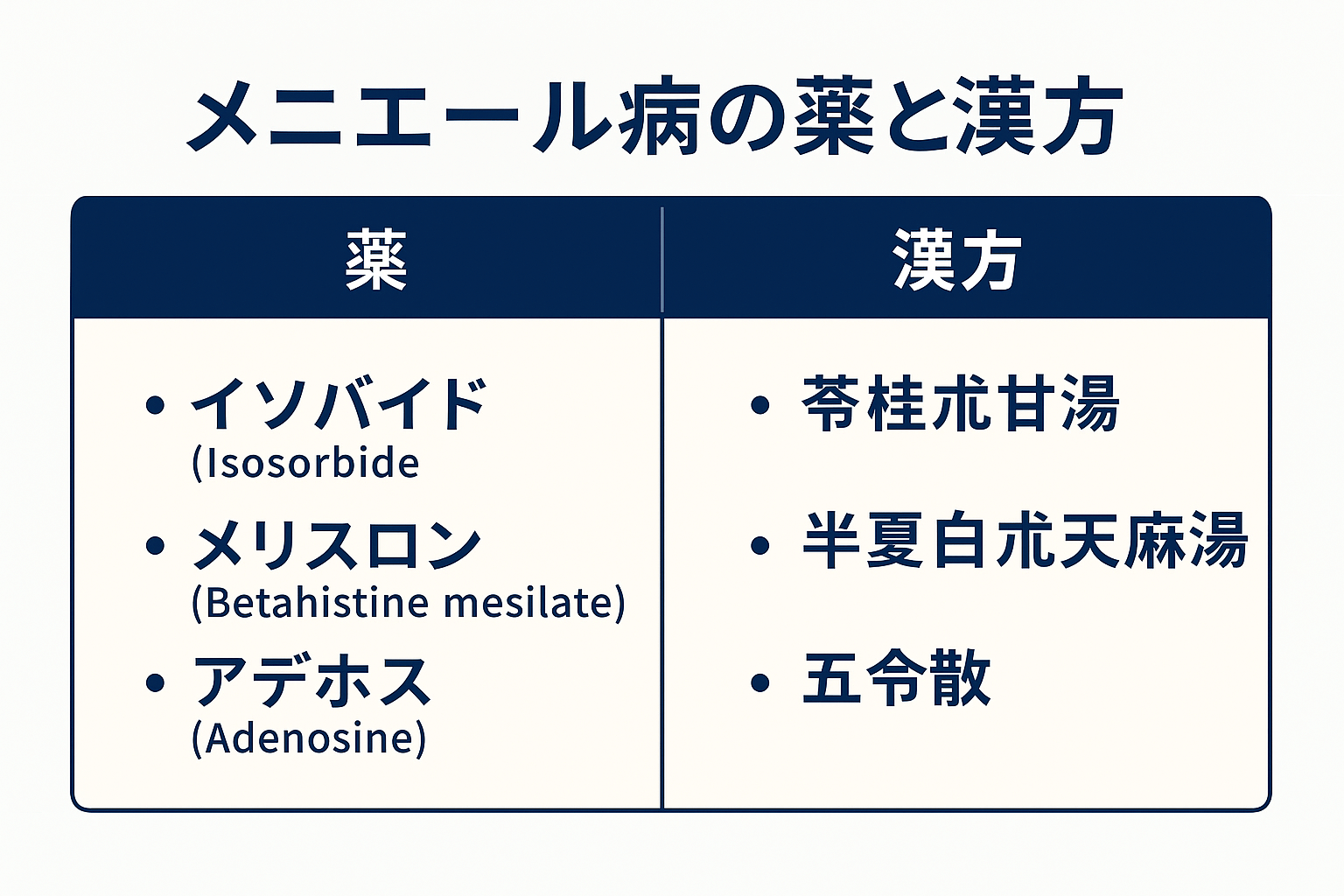

③ 血流改善薬(循環改善・代謝促進系)

🧪 主な薬(一般名・商品名)

- イソバイド®(成分:イソソルビド)

- アデホスコーワ®(成分:アデノシン三リン酸二ナトリウム)

- メチコバール®(成分:メコバラミン/ビタミンB12)

💡 どんな薬?

メニエール病の根本的な原因とされる「内耳のむくみ(内リンパ水腫)」を改善する目的で使われます。

- イソバイドは、高浸透圧利尿剤というジャンルの薬。 → 体内の水分バランスを調整し、内耳の余分なリンパ液を“外に出す”ように働きます。

- アデホスは、細胞のエネルギー代謝を助ける薬。特に耳の代謝改善が期待されています。

- メチコバールは、神経の修復・保護を目的としたビタミン製剤。耳鳴りの緩和を狙う補助的な役割で使われることも。

📍 こんなときに処方されやすい:

- 聴力の低下が見られる

- めまい以外に“耳閉感・耳鳴り”がつらい場合

- 長期的に再発予防をしたいとき

⚠️ 注意点:

- イソバイドは非常に甘く、独特の風味が苦手な人も多い(服薬のハードルになる)

- アデホス・メチコバールは「劇的な効果」よりも“穏やかで補助的”という印象

④ 利尿薬(内耳の水分を減らす)

🧪 主な薬:

- フロセミド(ラシックス®)

- トリクロルメチアジド(フルイトラン®)

- スピロノラクトン(アルダクトン®)

💡 どんな薬?

「体の水分を抜く」ことで、内耳のむくみを軽減し、発作を抑えようとする薬。

イソバイドと違い、全身の利尿作用が強めです。

📍 こんなときに使われる:

- イソバイドが飲みにくい・効果が弱い場合の代替

- 体質的にむくみやすい人(高血圧・心疾患を合併している人)

- 長期的に「再発を予防したい」ときに、サポート的に

⚠️ 注意点:

- 頻尿、脱水、電解質(カリウムなど)異常のリスクあり

- 長期使用には血液検査や体調モニタリングが必要

- 医師の細かい管理が前提

➡️ メニエール病に対して利尿薬を使うことは医学的にも定番ですが、「万人向け」ではありません。慎重な判断が必要な薬です。

⑤ 抗不安薬・自律神経調整薬

🧪 主な薬:

- グランダキシン®(成分:トフィソパム)

- リーゼ®(成分:クロチアゼパム)

- デパス®(成分:エチゾラム)※現在は原則短期使用

💡 どんな薬?

メニエール病は自律神経の乱れ・ストレスによって悪化することが多いため、「体の緊張を和らげる」目的で処方されます。

特に寝不足・イライラ・過緊張・不安感が強いときに、「めまい・耳鳴り」が悪化するという経験を持つ人には効果的なことがあります。

📍 こんなときに処方される:

- 発作の頻度がストレスに左右されているとき

- 睡眠の質が落ちているとき

- 自律神経失調症状が強いとき(動悸・息苦しさ・不安)

⚠️ 注意点:

- 眠気・脱力感・ふらつきが出ることがある

- 長期使用には依存のリスクもあり

- “楽になるけど、ずっと飲み続けるのは避けたい”と感じる人も多い

➡️ 医師と相談しながら、調整しやすい処方である一方、“メンタル薬”への抵抗感を持つ人も少なくありません。自分の体感で判断を重ねることが大切です。

⑥ ステロイド(急性期・聴力低下への対応)

🧪 主な薬:

- プレドニン®(成分:プレドニゾロン)

- デカドロン®(成分:デキサメタゾン)

- 点滴・内服・点耳・鼓室内注射など、複数の投与法あり

💡 どんな薬?

ステロイドは、急性の炎症・むくみ・アレルギー反応を抑える強力な薬です。

メニエール病で使用されるのは、聴力が急激に落ちたときや突発性難聴との区別が難しいときなど、“急を要する場面”での一時的使用が中心です。

📍 使われるケース:

- 発作と同時に難聴の進行が確認されたとき

- 内耳に強い炎症反応が起きていると医師が判断した場合

- 補聴器や人工内耳の対象に近づく前に「少しでも聴力を回復したい」ケース

⚠️ 注意点:

- 長期使用は原則避ける(免疫低下・血糖上昇・胃への負担)

- 一気に減量・中止すると“副腎疲労”が起きる恐れあり

- 「今しかない」と判断されたときに、医師が責任を持って処方する薬

➡️ 必要なときに、必要な量を、短期集中で使うのが基本です。

個人的には「怖いけど、最後の砦的存在」だと感じています。

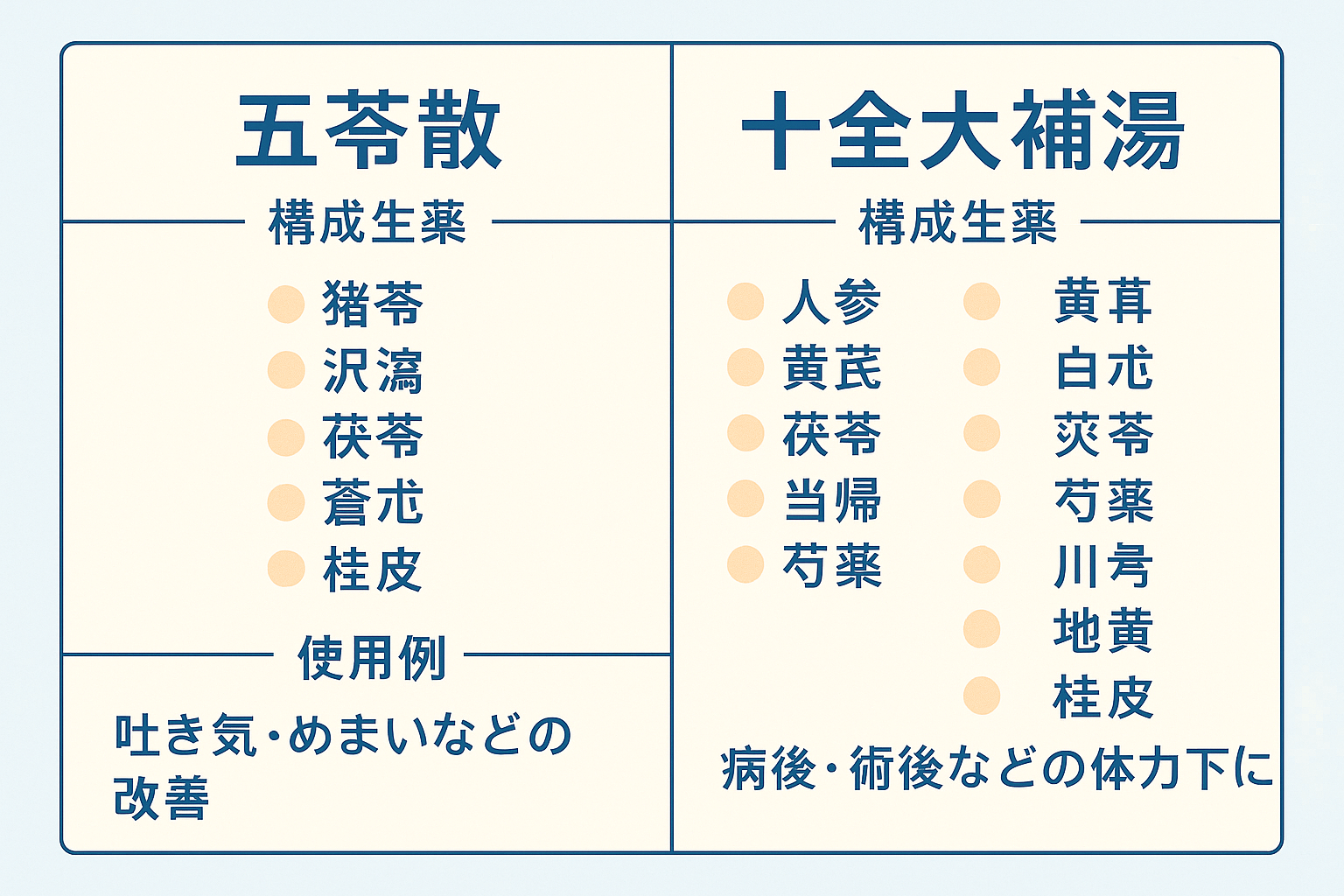

⑦ 漢方薬(体質・気の流れ・水分代謝を整える)

🌿 よく使われる処方:

| 漢方名 | 特徴 |

|---|---|

| 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう) | めまい・ふらつき・水毒タイプ。気圧変化に弱い人に◎ |

| 半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう) | 耳鳴り・頭重・自律神経の乱れが強いタイプに |

| 柴苓湯(さいれいとう) | 利尿・炎症・むくみを整える。体力ある人向け |

| 五苓散(ごれいさん) | 水分バランスを崩しやすい人に。市販薬でも有名 |

| 抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ) | 不安・イライラ・睡眠不安が強い場合に。メンタル×体の調整 |

💡 どんな使われ方をする?

- 「今すぐ止めたい」ではなく「体質改善していく」ための薬

- 単体ではなく、他の薬との併用で使われることも多い

- 自律神経や水の流れ(漢方でいう“気・水・血”)にアプローチ

⚠️ 注意点:

- 即効性はない/継続して効いてくることが多い

- 「合う/合わない」がハッキリ分かれる(体質診断が重要)

- 医師・薬剤師と相談しながら“徐々に選んでいく”薬

➡️ 西洋薬が合わない人にとっては選択肢のひとつとして注目されています。私自身も、五苓散や苓桂朮甘湯を試して「なんか楽になった」と感じた経験があります。

薬の組み合わせは人それぞれ|“あなた専用の処方”が正解

同じ「メニエール病」という診断でも——

・処方された薬が全然違う

・「この薬がよかった」という感想が真逆になる

というのは、よくある話です。

それはなぜか?

🔑 理由はこれです:

- **発作の強さ・頻度・出方(回転性/ふらつき型)**が人によって違う

- **耳の状態(聴力低下の程度/耳鳴りの質)**が異なる

- 自律神経・ストレス・睡眠の質・体質などの“背景”が一人一人違う

➡️ だからこそ「どの薬が正解か」は、“あなたの体”との対話が必要。

医師にまかせきりではなく、「私はこの薬でこう感じました」と伝える力も大切です。

私のリアル体験|薬に助けられた日、悩んだ日

- ✅ イソバイドは味に抵抗があったけど、慣れると「これで助かってる」と思える日があった

- ✅ グランダキシンは、緊張や耳鳴りが強いときに「ラクになった」と感じたけど、だるさが出てやめた

- ✅ 漢方薬(苓桂朮甘湯)は、気圧にやられる日が減った気がして、今も継続中

- ✅ ステロイドは「もうダメかも」という聴力の急落時に使った。副作用が不安だったけど、納得して選んでよかったと思っている

まとめ|薬は「頼ってもいい」し「減らしてもいい」

薬を飲むことに迷いがある。

副作用が怖い。

いつまで続けるのか不安になる。

——それ、全部、私も経験しました。

でも今はこう思っています。

薬って、「頼っていいツール」であって、

「続けるかどうかは、自分と相談して決めていいもの」なんだ、と。

医師と相談しながら、時には漢方や生活習慣も取り入れながら、

“自分にとってちょうどいい薬との距離感”を見つけていけたら——

それが、私たちの一番の処方箋になるのかもしれません。

今日のひとこと:「薬との付き合い方は、自分で決めていい。」

ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。

ぜひコメントで、あなたが使ってよかった薬・悩んだ薬の話も教えてくださいね。

#メニエール病 #めまい治療 #イソバイド #漢方薬 #補聴器生活

コメント