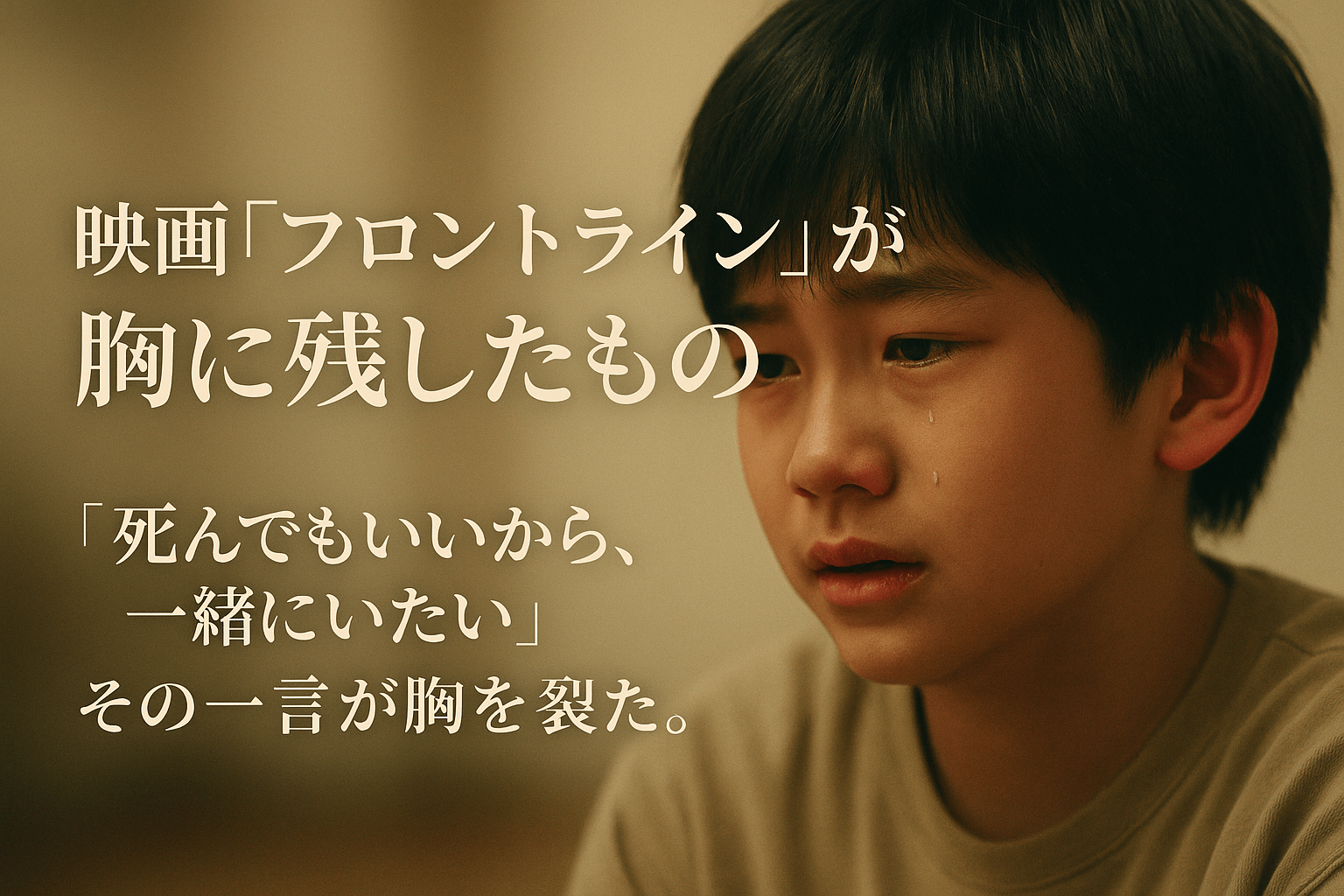

◆ 映画『フロントライン』が胸に残したもの

― 兄弟の隔離シーンに揺さぶられた心と、私たちが忘れてはいけないこと ―

DVDを見た後、胸の奥が変なふうに熱くなっていました。

涙が出る、というほどではない。

でも、息を吸うと胸のあたりがじんわり痛むような、あの感じ。

小栗旬さん、松坂桃李さん、窪塚洋介さん──

豪華なキャストがそろった映画、『フロントライン』。

「コロナ禍を描いた映画」と聞くと、正直、身構える人も多いはずです。

もう二度と戻ってきてほしくない出来事。

思い出すだけで気持ちが重くなる記憶。

もう忘れたかった、あの不安と孤独の日々。

でも、この映画は、“避けてきた痛み”に優しく触れながら

「あなたはあのときを、ちゃんと生き抜いたよ」

そう言ってくれるような作品でした。

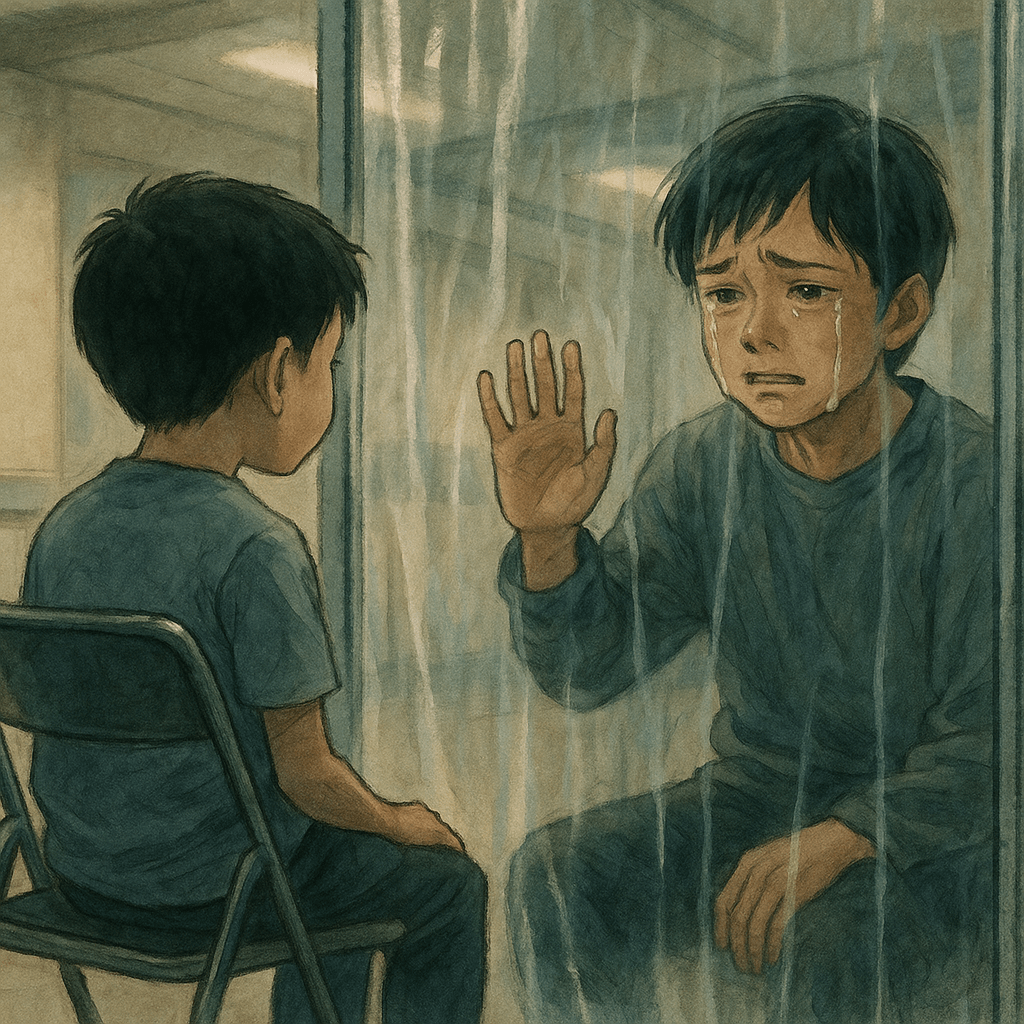

特に、兄弟の隔離シーン。

幼い弟と兄が、隔離場所の違いで引き離されそうになる場面。

お兄ちゃんが、泣きながら、震える声で言うんです。

「死んでもいいから、一緒にいたい」

あの瞬間、胸に何かが突き刺さりました。

映画の中のセリフなのに、体験したことがあるような、なにかを失ったような痛み。

この感情を忘れたくない。

誰かと共有したい。

そして、あの時代を生きた一人の大人として

ちゃんと振り返り、言葉にしておきたい。

そう思って、この記事を書いています。

映画『フロントライン』が描いた「忘れていた痛み」

2020年、世界が止まったあの瞬間

突然、世界中から音が消えました。

外に出ると、車の音も、学生の笑い声も、仕事帰りの足音も消えていました。

街が「息をひそめていた」──そんな感じ。

朝起きても、何かが日常に戻らないまま。

スマホを開けば、感染者数の速報。

SNSには、不安や怒りの言葉が溢れる。

あの頃、誰もが「今日は大丈夫だろうか?」と心の中で呟きながら

ぎこちない日常を続けていました。

医療現場と隔離政策の影響を一般人が体感した日々

自分は医療従事者ではない。

でも、医療の逼迫がニュースで流れるたび

“この国の背骨が折れそうになっている” と感じました。

家族が熱を出すだけで、世界が一気に緊張する。

「検査はいつ受けられる?」

「濃厚接触者だったかもしれない」

「会社にはどう連絡すればいい?」

そんな小さな不安が、毎日胸に積もっていった時期でした。

その中で、隔離という仕組みは

“守ってくれるもの” であると同時に

“心を引き裂くもの” でもあった。

「会えない」「触れられない」という残酷さ

病院にいるのに会えない。

家にいるのに距離を置かれなくてはいけない。

同じ家に暮らしているのに、別々の部屋で食事をとる。

そんな状況が、決して珍しくなかった。

それがどれほど人間らしさを奪うか、当時は必死で受け止めていたけれど

今こうして振り返ると、胸が痛む。

人は、触れられないと弱くなる。

会えないと不安になる。

声を聞けないと“つながり”を失う。

映画はその“痛み”を、兄弟のシーンで象徴的に描いていました。

兄弟の隔離シーンが突きつける“本当の恐怖”

あの言葉──「死んでもいいから、一緒にいたい」

あのセリフを聞いた瞬間、空気が変わったのを感じました。

ふざけて言った言葉ではなく、

大人に気を使った言葉でもない。

あれは、孤独を突きつけられた子どもの“本音”だった。

「死んでもいいから」

この言葉の重さは、大人には本当には理解できないかもしれない。

でも、子どもにとって

・隔離される

・ひとりになる

・大切な家族と離れる

というのは、

“死”よりも恐ろしい現実だったのだと思う。

あれは、愛の言葉であると同時に

「どうかひとりにしないで」という叫びでもあった。

大人と子どもの“恐怖の違い”

大人たちは冷静に判断する。

感染を防ぐこと。

他の家族を守ること。

社会的な責任。

後悔しない選択。

でも、子どもにとっては

そんなことよりも

大好きな人と引き離されること

そのものが恐怖。

大人の言う「安全」は、子どもには「寂しさ」になる。

大人の言う「正解」は、子どもには「絶望」になる。

映画は、そのギャップを突きつけてきました。

なぜこの一言が、観客の心を深く揺さぶるのか

それは、私たちもあの時期、同じような「孤独の痛み」を知っていたからです。

会いたいのに会えない。

触れたいのに触れられない。

声を聞くだけでは足りない夜。

あの兄弟の言葉は

大人になって忘れてしまった、自分自身の“弱さ”や“本音”

を思い出させるものだった。

人は誰でも

「ひとりはいやだ」

「そばにいてほしい」

そんな気持ちを持っている。

でも、忙しい日々の中で忘れてしまう。

映画は、その忘れていた感情を

容赦なく、だけど優しく、呼び覚ましてくれた。

コロナ禍で私たちが経験した“似た痛み”

「会いたくても会えなかった」あの数ヶ月

私たちのほとんどが、コロナ禍では

ひとりぼっちになる瞬間を経験した。

・親に会えない

・子どもの学校行事がなくなる

・友達と食事に行けない

・職場で必要以上に距離を置かれる

・家族が熱を出すと空気が変わる

そして、誰にも言えないまま

胸の中で抱え込むしかなかった。

「会えない」は、こんなにも心を弱くするものなのかと

初めて知った人も多かったはずだ。

コロナ禍で私たちが経験した“似た痛み”

孤独・分断・情報過多──あの時代が残した深い傷

コロナ禍が残した傷は、ウイルスそのものよりも

人と人の距離が壊れたことだったのかもしれません。

“距離を取ることが正義”

“近づくことが悪”

そんな空気が社会全体に漂っていた。

家族同士でさえ、近づくことをためらう。

感染対策という正しさの前に、

人間らしさはどこか追いやられていた。

そして、今の私たちは

「あの頃は仕方なかった」と言い聞かせながらも、

あの数ヶ月を思い返すと、どこか心が痛む。

誰も悪くない。

だけど、誰も悪くないからこそ、余計に苦しい。

自分自身が感じていた不安・いら立ち・無力感

正直に言えば、私自身もあの時期は

自分の感情がうまくつかめないまま、

ただ毎日をこなしていました。

・この先どうなるのか

・家族を守れるのか

・仕事が続くのか

・誰も答えを持っていない

・誰の責任でもないのに、誰かを責めたくなる

子どもたちの不安を受け止めながら、

自分の不安は心の奥に押し込んでいた。

大人だから。

親だから。

仕事があるから。

でも本当は、

大人だって泣きたかったし、怖かった。

映画の兄弟の言葉に胸が痛んだのは、

あれが自分の心の奥に隠してきた本音だったからだと思います。

医療現場の葛藤を、映画はどこまでリアルに描いたのか

DMATの決断の重さ

映画では、DMATの隊員たちが

“守ろうとする人”と“救えない現実”の間で揺れ続けます。

医療の判断とは、

人の想いや恐怖を切り捨てる瞬間がある。

正しいことを選んでも、

誰かの心は確実に傷つく。

その葛藤が、映画の中で静かに描かれていました。

現場にいた人だけが抱えた“見えない犠牲”

彼らは表には出てこない。

ヒーロー扱いもされない。

誰にも褒められない。

でも、

“あの瞬間に誰かを守ろうとした人”がたくさんいた。

医師も、看護師も、隊員も、清掃スタッフも、

名もない人たちが、

日々、無言の闘いを続けていた。

映画は、その一部を切り取っていたけれど、

現実はもっと複雑で、もっと静かで、もっと苦しかったはず。

映画としての表現の良さと限界

映画はフィクションでもある。

だから、すべてが現実そのままではない。

けれど

「誰かの痛みを想像するきっかけ」

を作ったという意味では、

社会に必要な映画だったと思います。

そして、あの兄弟のシーンは

“現実に起きたかどうか”という議論を超えて

“現実に起きていた感情”そのものを描いていた。

それが、あの映画の最大の価値だと思うのです。

兄弟のシーンから考える「家族のあり方」

守るとは何か

兄弟を隔離するという決断は

「安全」かもしれないけど、

「幸せ」ではない。

家族を守るとは

病気から守ることだけなのか?

不安から守ることも必要だったのではないか?

あのシーンは、

コロナ禍に生きた私たちが

抱えていた葛藤そのものだった。

離れることは本当に正解だったのか

誰もが、正しいことをしようとした。

そして、多くの家族が“正しさ”を選んだ。

だけど──

あの兄弟の言葉を聞いたとき、

私は思ったんです。

子どもたちは本当の気持ちを言えなかったんじゃないか?

「大丈夫」

「ひとりで寝られるよ」

「心配しないで」

そんな強がりを、大人に見せていたのではないか。

あのセリフは、

コロナ禍の全ての子どもの“言えなかった本音”を

代わりに叫んでくれた気がしたのです。

「大切な人と一緒にいたい」という本能的な願い

人間は、誰かと一緒にいることで強くなれる。

手を握るだけで、孤独が少し薄れる。

映画の兄弟の姿を見て、

ああ、

人は誰でも

“そばにいてほしい”

“ひとりはいやだ”

そんな当たり前の感情で生きているんだ、と

改めて感じました。

私がこの映画から受け取った3つのメッセージ

① “当たり前の生活”は、決して当たり前ではない

マスクを外して歩くことができる今。

外で友達と食事ができる今。

家族と普通に会える今。

それは奇跡のような日常です。

失ってみないと気づけなかったことが

私たちの身の回りには、こんなにもあった。

② 家族の存在は、命の優先順位の外側にあるときもある

医療・科学・政治。

そのどれよりも

“家族といたい”という願いのほうが

人間らしいときがある。

理屈ではなく、

本能として、大切な人を求める。

あの兄弟の言葉は、

そんな“人間の根っこ”の部分を思い出させてくれた。

③ 大切な人との時間を後回しにしない

あの頃、会いたい人に会えなかった。

行きたい場所に行けなかった。

だからこそ、

今は後回しにしない。

「いつか」よりも「今日」。

「また今度」よりも「今できること」。

映画を観て、強くそう思った。

今だからこそ、伝えたいこと

過ぎ去ったのではなく、積み重なっている

コロナ禍を忘れたいという気持ちもある。

でも、あの経験は

私たちの心の奥に静かに積み重なっている。

それが、今の優しさや、今の判断や、今の生き方を作っている。

あの時期の記憶を“なかったこと”にしてはいけない

つらい記憶だからこそ、語る必要がある。

それを語れるようになったのは、

あの時期を生き抜いた証拠でもある。

そして映画は、

思い出すきっかけを作ってくれた。

未来のために、あの痛みをどう活かすか

もしもう一度、

同じような状況が起きたとしても。

私たちは、

“誰かをひとりにしない選択”

ができるかもしれない。

あの兄弟の涙は、

未来のためのメッセージでもある。

今日のひとこと

今日は、少しだけ自分の気持ちを抱きしめてあげてください。

つらかった時期を思い出して胸が痛むのは、

あなたが「誰かを大切に思える人」だからです。

どうか無理をせず、

ゆっくり眠れますように。

◆ まとめ

映画『フロントライン』は、

ただの社会派ドラマでも、

ただの感動作でもありません。

あの時代を生きた私たちの

“心の痛み”と“愛の形”を

そっとすくい上げてくれる物語でした。

兄弟の隔離シーンに涙したのは、

自分自身の孤独や不安、

そして、大切な人を守りたい気持ちと重なったから。

忘れないために、

前に進むために、

そして今を大切にするために。

私はこの映画を観て、

もう一度、日常のありがたみを噛みしめました。

コメント