はじめに:AIが私たちの「となり」にいる時代

気づけば、日常のあらゆる場面にAI(人工知能)が存在しています。

スマホの予測変換、SNSのおすすめ投稿、天気アプリの予測。

どれもAIが裏側で動いている仕組みです。

「AI=特別な技術」と感じる人も多いかもしれません。

しかし、今やAIは“特別”ではなく、“自然”な存在へと変わりました。

かつては「人間がAIを使う」時代でした。

これからは「AIが人を支える」時代へと進んでいきます。

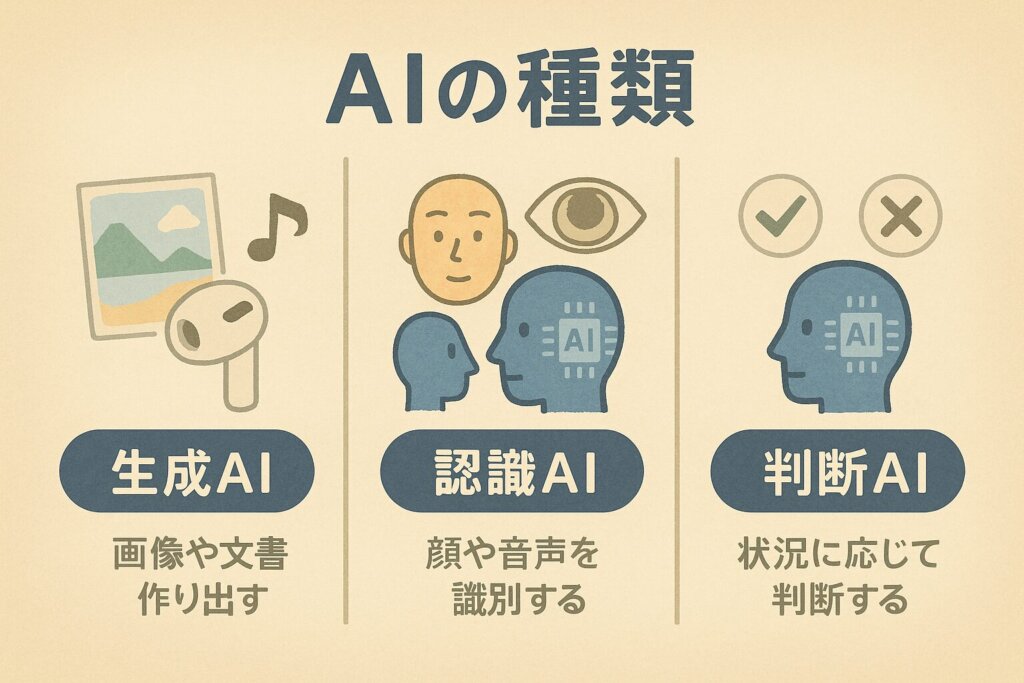

AIの基本を整理しよう——種類と特徴

AIと聞くと、どうしてもChatGPTのような“会話AI”を思い浮かべます。

しかし実際には、AIにはさまざまな種類と得意分野があります。

ここでは、代表的な3タイプをわかりやすく整理してみましょう。

① 生成AI(Generative AI)——新しいものを「生み出す」AI

代表例:ChatGPT、Gemini、Claude、Midjourney、DALL·E、Runway

生成AIは、言葉・画像・音声・動画などを“新しく生み出す”ことを得意とします。

ブログの構成を考えたり、画像を作ったり、メッセージを自動で返信したり。

「人の創造力を広げる」ことが、このAIの本質です。

📘 得意分野

- 文章作成やアイデア出し

- イラストや画像生成

- 会話や要約、翻訳

💡 強み

- 発想を広げる

- 時間の節約

- 一人で複数の案を試せる

⚠️ 弱点

- 感情の深みや文脈理解が浅い

- 「事実」と「創造」の境界が曖昧になることがある

② 認識AI(Perception AI)——“見て・聞いて・理解する”AI

代表例:画像認識AI、音声認識AI、翻訳AI、顔認証システム

認識AIは、目や耳の代わりになる技術です。

スマホの顔認証や音声アシスタント(Siri、Alexa)もこれに含まれます。

🎧 特に注目したいのが、「聴覚サポートAI」。

補聴器やイヤホンに搭載され、生活の“聞こえ”を補う。

たとえば、AirPods Pro 3のように“聴力補助AI”が組み込まれた製品も登場しています。

👂 活用例

- 音声入力でメモ

- 翻訳アプリで会話サポート

- 聴覚補助や雑音除去機能

③ 判断AI(Decision AI)——状況を分析して「最適な答え」を出す

代表例:Googleマップ、AmazonのレコメンドAI、Appleヘルスケアの健康予測AI

判断AIは、大量のデータを分析し、次に起こることを“予測”します。

「明日の天気」「体調の変化」「おすすめ商品」などを自動で提示してくれるのはこのAI。

🏥 特徴

- 膨大なデータを処理して「傾向」を見つける

- 医療・交通・金融など幅広い分野で活躍

ただし、AIが導き出すのは「確率的な最適解」であって、“あなたの意志”ではありません。

だからこそ、AIと人間が“補い合う”ことが重要です。

AIが変える「日常」——40代からの向き合い方

AIの進化は、若い世代だけの話ではありません。

むしろ、40代以降の私たちにこそ“恩恵”が大きい時代です。

- 時間を生み出す「効率化」

- 判断を助ける「思考補助」

- 孤独をやわらげる「対話支援」

特に、健康・仕事・家庭のバランスに悩む世代ほど、AIの存在は心強い味方になります。

AIが支える“心の健康”——孤独とストレスを減らす

AIカウンセリングアプリやAI日記など、「話を聞いてくれるAI」が増えています。

たとえば、夜寝る前にAIに話しかけるだけで、ストレスが軽くなる人も。

🧠 「AIが理解してくれた」という感覚は、心の安定につながります。

もちろん本当の共感ではありません。

しかし“自分の気持ちを言語化する”ことは、AIだからこそできるセルフケアです。

AIと“人間らしさ”は共存できるのか?

AIは高速で、正確で、疲れを知りません。

一方、人間は不完全で、感情的で、悩みながら生きています。

それでも——AIがいくら進化しても、「人間らしさ」だけはAIには再現できません。

- 思いやり

- 共感

- 感動

- ユーモア

それらはアルゴリズムでは測れない価値。

AIが進化するほど、私たちは「人間らしさ」を問われるのです。

AIを味方にする3つのポイント

①「使う目的」を明確にする

AIを“どう使いたいのか”をはっきりさせること。

「調べもの」「発想」「整理」「癒し」——目的を決めるだけで、AIの答えが変わります。

②「使う時間」を決める

AIに触れる時間をルール化しましょう。

情報過多にならず、AI疲れを防げます。

③「答え」ではなく「気づき」を得る

AIは“完璧な答え”ではなく、“自分の思考を広げる道具”。

使うほど、考える力が磨かれていきます。

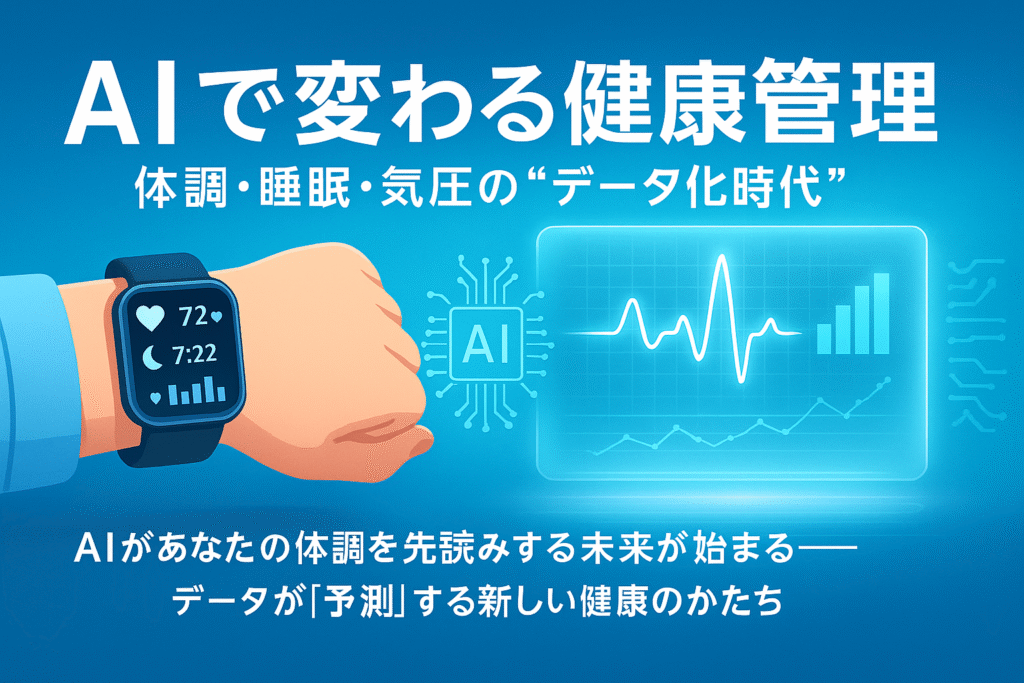

AIと健康管理の未来

AIは、あなたの体調を“先読み”できるようになりつつあります。

睡眠データ、血圧、気圧、ストレス、心拍。

これらをAIが分析し、「今日の疲れ度」「明日の不調予測」を可視化してくれる。

メニエール病や気圧不調を抱える人にとっても、AIによる体調管理は希望になります。

AIがあなたの体調を“数字で見える化”してくれることで、

「無理をしすぎない」ための判断がしやすくなるのです。

AIがもたらす安心と課題

AIが進化するほど、便利さと同時に不安も増します。

- データの扱い(プライバシー問題)

- フェイク情報の拡散

- 「自分で考えなくなる」リスク

しかし、テクノロジーに振り回されるか、共に歩むかは私たち次第。

AIは敵ではなく、“新しい相棒”として向き合う時代です。

ゆるメニ的まとめ

AIをうまく使えば、暮らしも心も軽くなる。

ただし、“AIに任せきり”にしないこと。

「AIが考える」のではなく、

「AIに考えさせながら、自分も考える」。

それが、40代からの賢いAIとの付き合い方です。

今日のひとこと

AIは人を超えるためのものではない。

人を“支える”ために生まれた。

💬 コメント募集中

あなたは、AIをどんな場面で使っていますか?

「便利だった」「怖かった」「意外と助かった」——あなたの体験をぜひコメントで教えてください。

コメント