はじめに:AIが“体の声”を代わりに聞いてくれる時代へ

近年、「AIが健康を管理する」という言葉を耳にすることが増えました。

スマートウォッチが心拍数や睡眠の質を測り、アプリが気圧や天気の変化を知らせてくれる。

私たちは知らず知らずのうちに、“AIによる健康モニタリング”の中で暮らしています。

かつては「体調を崩して初めて気づく」のが当たり前でした。

けれど今は、「崩す前に気づく」時代。

体が発するサインをAIが拾い、私たちに代わって教えてくれる。

それはメニエール病や気圧不調といった、日々の揺らぎと共に生きる人にとって、

まさに“見えない味方”とも言える存在です。

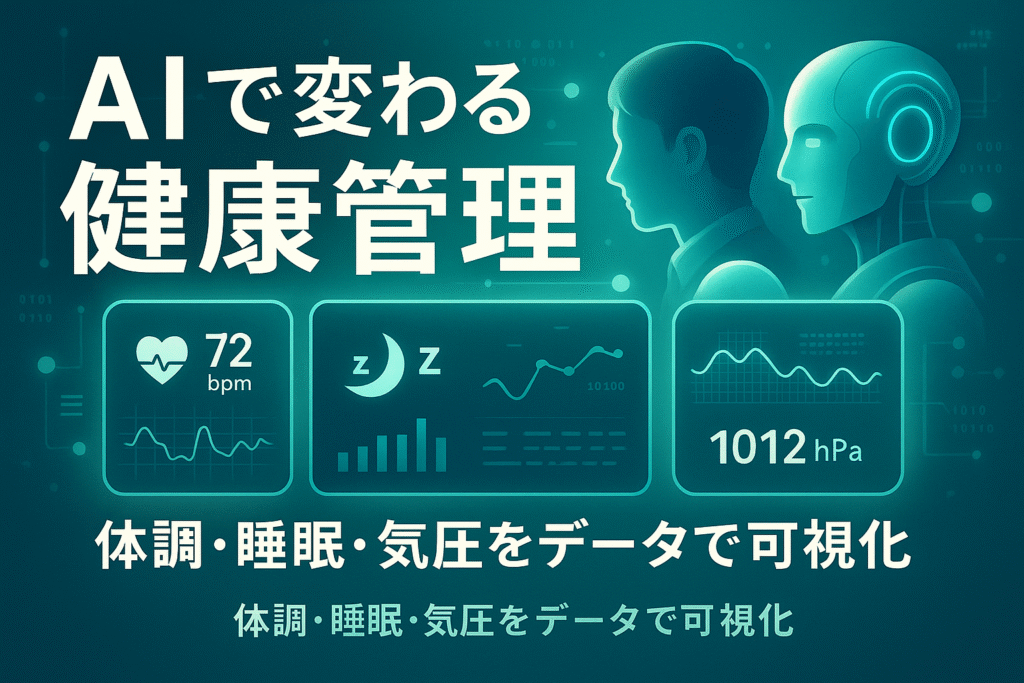

AIが“体調を先読み”する時代へ

AIが体調を「予測」する——そんな未来が、もうすぐそこにあります。

たとえばApple WatchやFitbitなどのスマートウォッチは、

日々の心拍数・睡眠・ストレス値・血中酸素レベルなどを記録しています。

この膨大なデータをAIが分析し、

「あなたは今、疲労が蓄積しています」「今日は早めに休みましょう」

といった“アドバイス”を出すのです。

スマートウォッチとAIがつなぐ“未病ケア”

“未病”とは、まだ病気ではないけれど、放っておくと不調が悪化する状態。

メニエール病などの持病を持つ人にとって、この「未病ケア」は非常に重要です。

AIが体温や睡眠の乱れを検知し、

“兆し”を早期に知らせてくれることで、

「倒れる前に休む」「無理をしない」選択がしやすくなります。

今やAIは、単なるデータ管理ツールではなく、

“日々のコンディションコーチ”のような存在になりつつあります。

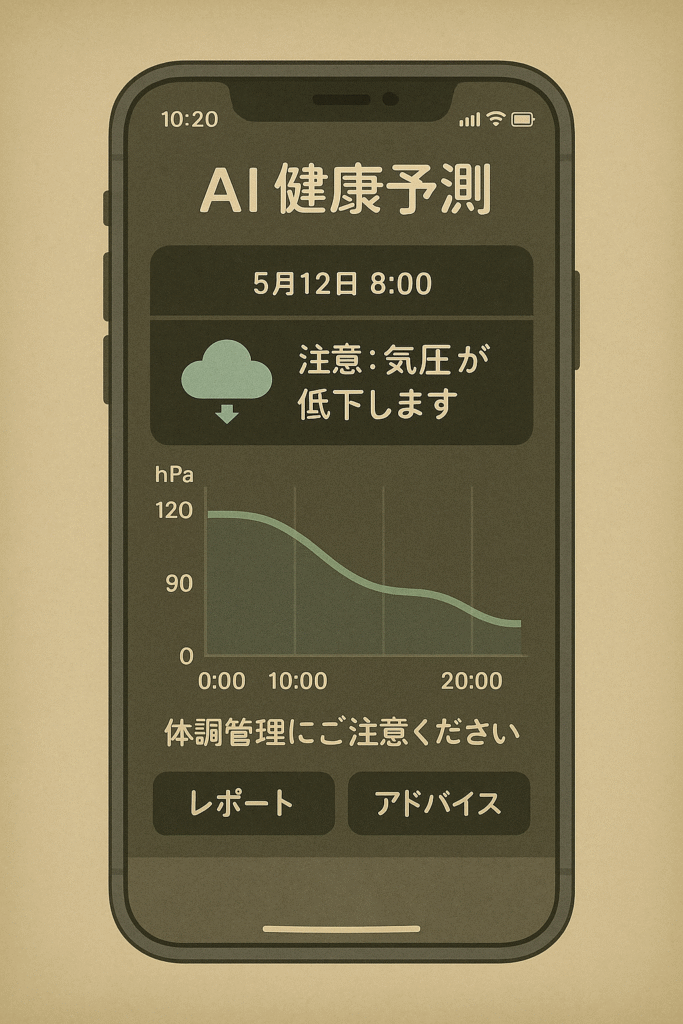

気圧・心拍・睡眠データが語る「体の声」

気圧の変化で体調が揺らぐ——そんな経験、ありませんか?

AIは気圧センサーや天候データと連動し、

「明日は気圧が急降下するので、体調に注意しましょう」と通知してくれます。

これにより、私たちは“備え”ができるようになりました。

さらに、睡眠データのAI解析も進化しています。

眠りの浅い時間帯、ストレスによる覚醒、心拍変動。

これらをもとにAIが「あなたはどんな時に疲れやすいのか」を学び、

日々の生活にフィードバックしてくれるのです。

メニエール病・気圧不調との向き合い方

AIの力は、慢性的な体調不良にも希望をもたらします。

メニエール病のように、気圧・疲労・ストレスが複合的に影響する病気は、

「データの積み重ね」が鍵を握ります。

AIによる気圧予測で「悪化しやすい日」を事前に知る

近年は「頭痛ーる」「ウェザーニュース気圧予報」などのアプリが進化し、

AIがあなたの住む地域の気圧変動を“ピンポイント”で通知してくれます。

私も実際に使用しており、

前日から「明日は要注意」と知らせてくれることで、

仕事や予定の調整がとても楽になりました。

気圧と体調の関係を数値で見られると、

「なんとなく調子が悪い」の理由が可視化され、

自分を責める気持ちも減っていきます。

「今日は無理しない日」と決める判断材料に

AIによる体調スコアや睡眠の傾向を見ると、

「今日は回復に専念しよう」と客観的に判断できるようになります。

以前は“気合”で乗り切っていた日も、

今ではAIが「今日はやめよう」と背中を押してくれる。

そんな感覚すらあります。

AIが「休む勇気」を与えてくれる。

それは、心身の健康にとってとても大切な支えです。

AIウェアラブル時代の“安心と不安”

AIが健康を支える一方で、データを扱う怖さも存在します。

体温・心拍・睡眠・位置情報などの個人情報が、

どこに保存され、誰に使われているのか——

気にかける人も増えました。

個人データの蓄積が生むメリット

しかし、そのデータが“自分に還る”仕組みが整えば、

AIは強力な健康パートナーになります。

「自分の健康を“自分の意思”で把握できる」という感覚。

医療機関に行く前から、自分の体調の“流れ”を知ることができる。

これこそ、AIがもたらす最大の利点です。

プライバシー・データの信頼性という課題

ただし、すべてのAIが正しいとは限りません。

アルゴリズムの偏りや、個人差の無視といった課題も残ります。

「AIが言うから正しい」ではなく、

「AIの意見を参考にしながら、自分の体を感じる」——

そのバランスが何よりも大切です。

AIと共に歩む“自分管理”の未来

これからの健康管理は、

「AIが人間を管理する」ではなく、

「AIと人間が協力する」時代になります。

医療と個人の間にAIがいる世界

AIは医師でも看護師でもありません。

けれど、その“中間”にいる存在です。

日常の体調データを医師に共有することで、

診断の精度や治療方針が高まるケースも増えています。

AIは“気づき”を与える存在であり、

医療の入り口を照らす光でもあるのです。

体調を「我慢」ではなく「予測」でコントロールする生き方

AIが日々のデータを解析し、

「今日は気圧が下がるから、散歩は短めに」

「睡眠リズムが乱れているので、22時には休もう」

と提案してくれる。

それによって私たちは、“我慢する”健康管理から“予測する”健康管理へ

シフトできるようになりました。

結論:「AIが教えてくれる休む勇気」

AIは完璧な存在ではありません。

けれど、私たちが見落としがちな小さな変化に気づき、

「もう少し休もう」と優しく伝えてくれる。

そんなパートナーになりつつあります。

テクノロジーの進化とは、“効率化”だけではありません。

それは“思いやりの可視化”でもあるのです。

AIがデータを通じて私たちの心と体を見守る——

そんな時代に、私たちは静かに進んでいます。

💬 今日のひとこと

「AIは冷たい機械ではなく、

自分の体を見つめ直すための“鏡”かもしれません。」